オロナミンCといえば、ほとんどの人が生まれた頃からありましたよね。

コンビニや自販機でよく見かけるあの茶色い瓶の飲み物を、日本人なら一度や二度は飲んだことがあるはず。

私も学生時代から何度も飲んでいるんですが、意外とその詳しい情報って知らないものなんです。

「元気ハツラツ!」のCMでおなじみのオロナミンCですが、実は60年もの歴史がある超ロングセラー商品だって知っていましたか?

まず要点だけをまとめると……

- オロナミンCは大塚製薬が販売する炭酸栄養ドリンク

- 1965年から続く60年の歴史を持つロングセラー商品

- ビタミンCをはじめとする各種栄養素を含有

- 法律上は清涼飲料水だが実質的には栄養ドリンクの位置づけ

- 茶色のガラス瓶にこだわる理由は栄養素の保護

あなたも一度は飲んだことがあるかもしれませんが、この記事を読めばオロナミンCの知られざる秘密や、なぜこんなに長く愛され続けているのかがよくわかりますよ。

それでは、オロナミンCの魅力を一緒に探っていきましょう!

オロナミンCの基本情報

オロナミンCについて詳しく知りたいあなたのために、まずは基本的な情報から整理していきましょう。

実は私も最近まで知らなかったのですが、オロナミンCって単なる炭酸飲料じゃないんですよね。

商品の基本仕様

オロナミンCの基本的な商品情報は以下の通りです。

| 項目 | 詳細情報 |

|---|---|

| 正式名称 | オロナミンCドリンク |

| 内容量 | 120ml |

| 容器 | 茶色ガラス瓶 |

| 分類 | 清涼飲料水(炭酸栄養ドリンク) |

| 販売開始 | 1965年2月 |

発売当時から現在まで、ほとんど変わらない仕様で愛され続けているのが特徴なんです。

120mlという絶妙な量は、一気に飲み切れるサイズ感で設計されているんですね。

含まれている栄養成分

オロナミンCに含まれている主な栄養成分についても見ていきましょう。

名前の通り、ビタミンCが豊富に含まれているのはもちろんですが、実はそれだけじゃないんです。

| 栄養成分 | 役割・特徴 |

|---|---|

| ビタミンC | 美容や健康維持をサポート |

| ビタミンB2 | エネルギー代謝を助ける (ブラックライトで光る原因) |

| ビタミンB6 | タンパク質の代謝をサポート |

| イソロイシン | 必須アミノ酸の一種 |

面白いのは、ビタミンB2が入っているおかげで、ブラックライトに当てると光るという性質があることなんです。

学校の理科の実験で使ったことがある人もいるかもしれませんね。

販売実績と人気度

オロナミンCの人気の高さは、その販売実績からもよくわかります。

累計販売本数の推移を見ると、その凄さが一目瞭然なんですよ。

| 年 | 累計販売本数 | 達成までの年数 |

|---|---|---|

| 1985年 | 100億本 | 20年 |

| 1995年 | 200億本 | 30年 |

| 2011年 | 300億本 | 46年 |

これだけの数字を見ると、日本人にとってどれだけ身近な存在なのかがよくわかりますよね。

私の周りでも、疲れた時や元気を出したい時に飲む人が本当に多いんです。

コンビニやスーパー、そして大塚製薬の自販機など、どこでも手軽に買えるのも人気の理由の一つでしょう。

オロナミンCを作っている会社

オロナミンCを作っている会社について、あなたはどこまで知っていますか?

「大塚製薬」という名前は聞いたことがあっても、実際にどんな会社なのか詳しく知らない人も多いと思うんです。

私も調べてみて初めて知ったことが沢山ありました。

大塚製薬株式会社の概要

オロナミンCを販売しているのは、大塚製薬株式会社という日本の大手ヘルスケア企業です。

この会社、実は想像以上に大きな企業なんですよ。

設立は1964年で、本社は東京都千代田区にあります。

従業員数は約5,900名という規模で、ヘルスケア業界では非常に有名な企業なんです。

企業理念は「世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造する」というもので、健康をテーマにした幅広い事業を展開しています。

事業内容の多様性

大塚製薬って、オロナミンCだけの会社だと思っている人もいるかもしれませんが、実はそうじゃないんです。

手がけている事業分野は本当に幅広くて、私も驚きました。

医薬品の製造・販売はもちろん、臨床検査や医療機器も扱っているんです。

さらに食料品や化粧品の分野まで進出していて、まさに総合ヘルスケア企業という感じですね。

輸出入事業も行っているので、グローバルに活動している企業だということがわかります。

製造体制について

興味深いのは、オロナミンCの製造体制なんです。

販売は大塚製薬が行っていますが、実際の製造は大塚グループの複数の拠点で分担して行われているんですよ。

製造を担当しているのは大塚化学で、実際の製品は以下の工場で作られています:

- 大塚食品の大塚食品徳島工場

- 大塚食品釧路工場

- 大塚製薬鳴門工場

このように、グループ全体で連携して製造しているのが特徴なんです。

品質管理や安定供給を考えると、こうした体制は非常に理にかなっていますよね。

全国どこでも同じ品質のオロナミンCが飲めるのは、こうした製造体制があってこそなんです。

オロナミンCの名前の由来

「オロナミンC」という名前、不思議だと思ったことはありませんか?

私も子供の頃から慣れ親しんでいる名前ですが、改めて考えてみると確かに独特ですよね。

実はこの名前には、大塚製薬の別の有名商品が深く関わっているんです。

「オロナ」の由来

「オロナミンC」の「オロナ」の部分は、大塚製薬の皮膚薬「オロナイン軟膏」から来ているんです。

これって意外と知らない人が多いんじゃないでしょうか。

オロナイン軟膏といえば、切り傷やすり傷に塗る常備薬として、多くの家庭に置かれている定番商品ですよね。

私の実家にも必ず置いてありました。

つまり、すでに信頼されているブランド名を活用することで、新商品にも親しみやすさを持たせようという狙いがあったわけなんです。

「ミンC」の意味

一方、「ミンC」の部分は、そのまま「ビタミンC」から取られています。

これは分かりやすいですよね。

商品の最大の特徴であるビタミンCを含んでいることを、名前で直接アピールしているんです。

当時としては、ビタミンCの重要性が一般的に認識され始めていた時代だったので、この名前は非常に効果的だったと思います。

ネーミングの巧妙さ

「オロナイン軟膏」の「オロナ」と「ビタミンC」の「ミンC」を組み合わせた「オロナミンC」。

このネーミングの巧妙さには、いくつかのポイントがあります。

まず、既存のブランドの信頼性を活用できること。

そして、商品の主要成分を明確に示していること。

さらに、覚えやすくて親しみやすい響きになっていることも重要な要素です。

実際、「オロナミンC」や単に「オロナミン」と呼ばれることも多く、多くの人に愛称として定着していますよね。

60年経った今でも、この名前が色褪せることなく使われ続けているのは、本当に優れたネーミングだったからだと思います。

私たちが何気なく使っている商品名にも、こうした工夫と戦略が込められているんですね。

オロナミンCはいつからある?

オロナミンCがいつから販売されているか、正確に知っている人は意外と少ないかもしれませんね。

私も調べてみるまでは、「昔からある」くらいの認識でした。

でも実際に調べてみると、その歴史の長さと時代背景に驚かされたんです。

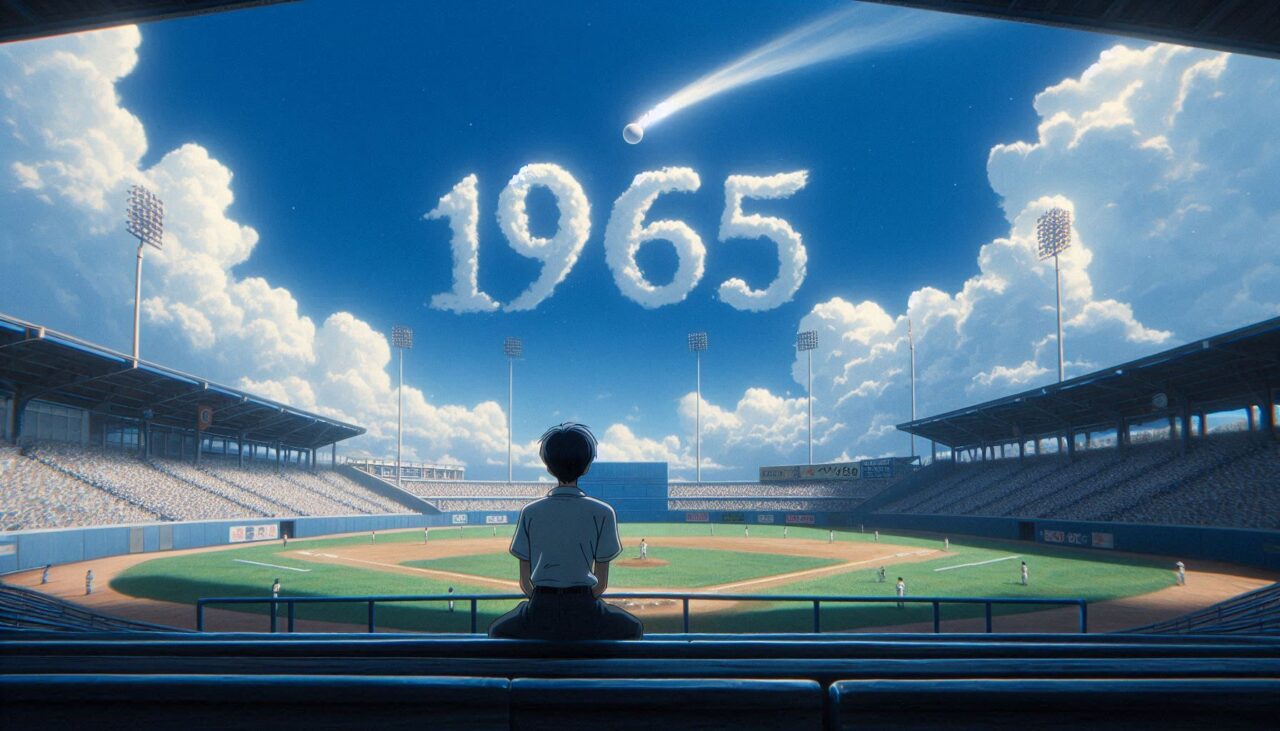

発売開始の時期

オロナミンCが発売されたのは、1965年(昭和40年)2月のことです。

2025年現在でちょうど60周年を迎える、本当に歴史のある商品なんですね。

60年前というと、東京オリンピックの翌年にあたります。

日本が高度経済成長期に入り、人々の生活が豊かになり始めた時代です。

そんな時代背景の中で、新しいタイプの栄養ドリンクとして登場したのがオロナミンCだったんです。

競合商品との関係

オロナミンCの発売には、実は明確な競合意識がありました。

大正製薬の「リポビタンD」に対抗する形で開発・販売されたんです。

リポビタンDは医薬品として販売されていたのに対し、オロナミンCは炭酸が入っているという理由で医薬品としての承認が得られませんでした。

でも、これが結果的に大きなメリットになったんです。

清涼飲料水として分類されたおかげで、薬局以外でも販売できるようになったからです。

発売当初の仕様

発売当初のオロナミンCは、現在とほぼ同じ仕様でした。

ガラス製の瓶入りで、王冠型のキャップが使用されていました。

内容量は現在と同じ120ミリリットルで、基準価格は120円だったそうです。

当時の物価を考えると、決して安い商品ではなかったはずです。

それでも多くの人に受け入れられたのは、やはり商品の品質と効果が認められたからでしょう。

時代を超えた普遍性

60年という長い歴史の中で、オロナミンCはほとんど仕様を変えることなく販売され続けています。

これって、実はすごいことなんですよね。

多くの商品が時代とともにリニューアルを繰り返す中で、基本的なコンセプトを変えずに愛され続けているのは本当に珍しいことです。

私の祖父母の世代から私たち、そして今の子供たちまで、同じ味のオロナミンCを飲んでいるというのは、なんだか不思議で温かい気持ちになりますね。

時代が変わっても変わらない良さがある、それがオロナミンCの魅力の一つなのかもしれません。

オロナミンCの容器が瓶しかない理由

オロナミンCといえば、あの茶色いガラス瓶ですよね。

でも不思議に思ったことはありませんか?

他の飲み物はペットボトルや缶の商品も多いのに、なぜオロナミンCは瓶しかないのでしょう。

実はこれには、とても重要な理由があるんです。

ビタミンを守るため

一番大きな理由は、オロナミンCに含まれているビタミンを守るためなんです。

ビタミンC、ビタミンB2、ビタミンB6といった栄養素は、実は光にとても弱い性質を持っています。

特に紫外線にさらされると、せっかくのビタミンが分解されてしまうんですよ。

茶色のガラス瓶は、この紫外線を効果的に遮断してくれる優秀な容器なんです。

透明なペットボトルや缶では、どうしても光の影響を受けやすくなってしまいます。

だからこそ、栄養成分をしっかりと保護するために、あえて茶色の瓶にこだわり続けているんですね。

炭酸が抜けにくい特性

オロナミンCのもう一つの特徴といえば、あのシュワシュワとした炭酸ですよね。

「元気ハツラツ!」の爽快感は、この炭酸があってこそです。

ガラス瓶は、ペットボトルや缶に比べて炭酸ガスが透過しにくいという性質があるんです。

つまり、製造から店頭に並ぶまで、そしてあなたが飲むまで、炭酸をしっかりと保ってくれるということなんです。

ペットボトルだと、どうしても時間が経つにつれて炭酸が抜けてしまいがち。

でもガラス瓶なら、開封するその瞬間まで、作りたての炭酸感を楽しめるんですよ。

風味を損なわない素材

ガラスという素材の大きなメリットは、無味無臭だということです。

プラスチック容器だと、わずかに容器の匂いや味が中身に移ってしまうことがあります。

でもガラスなら、オロナミンC本来の味や風味を100%楽しめるんです。

60年間変わらない味を維持できているのも、このガラス瓶があってこそかもしれませんね。

私も飲み比べたことがありますが、やっぱり瓶のオロナミンCは格別の美味しさがあります。

環境への配慮

意外と知られていないのが、環境面でのメリットです。

ガラス瓶は100%リサイクル可能な素材で、何度でも再利用できるんです。

オロナミンCの空き瓶も、多くが回収されて新しい瓶の原料として生まれ変わっています。

これは資源の節約やCO2排出量の削減にもつながる、とても環境に優しい取り組みなんですよ。

最近は環境問題への関心が高まっていますから、こうした配慮は本当に大切ですよね。

安全性と利便性

ガラス瓶は安全性の面でも優れています。

過去には、消費者の安全や利便性を考えて、キャップの仕様変更なども行われてきました。

瓶の形状も、手に取りやすく、安心して飲めるように工夫されているんです。

こうした細かな配慮の積み重ねが、60年間愛され続ける理由の一つなのかもしれません。

確かに缶やペットボトルに比べると重いし、持ち運びには少し不便かもしれません。

でも、それを上回るメリットがあるからこそ、オロナミンCは今でも瓶にこだわり続けているんですね。

オロナミンCは栄養ドリンク?エナジードリンク?

オロナミンCを見ていると、「これって栄養ドリンクなの?それともエナジードリンクなの?」と疑問に思うことがありませんか?

私も最近まで曖昧でした。

実はこの分類、法律的な話も絡んでくるので、少し複雑なんです。

でも知ってみると、とても興味深い話なんですよ。

法律上の分類

まず結論から言うと、オロナミンCは法律上「清涼飲料水」に分類されています。

でも大塚製薬の公式サイトでは「炭酸栄養ドリンク」と呼ばれているんです。

この違いを理解するには、栄養ドリンクとエナジードリンクの定義を知る必要があります。

| 分類 | 効能表示 | 販売場所 |

|---|---|---|

| 栄養ドリンク (医薬品・医薬部外品) |

疲労回復、滋養強壮など 具体的効能が表示可能 |

薬局・薬店 |

| エナジードリンク (清涼飲料水) |

具体的効能表示は不可 (イメージ訴求のみ) |

コンビニ・スーパーなどどこでも |

| オロナミンC | 具体的効能表示は不可 | コンビニ・スーパーなどどこでも |

この表を見ると、オロナミンCは法的にはエナジードリンクと同じ扱いだということがわかりますね。

歴史的経緯と特殊事情

オロナミンCが清涼飲料水になった理由には、興味深い歴史があります。

発売当初、炭酸が含まれているという理由で、当時の厚生省に医薬品としては認められなかったんです。

これは一見デメリットのように思えますが、実は大きなメリットをもたらしました。

清涼飲料水として扱われることで、薬局以外でも自由に販売できるようになったからです。

リポビタンDなどの医薬品扱いの栄養ドリンクは、当時薬局でしか買えませんでした。

でもオロナミンCは、コンビニやスーパー、自販機で手軽に買えるようになったんです。

成分と目的の違い

成分面から見ても、オロナミンCは独特のポジションにあります。

| 商品タイプ | 主要成分 | 主な目的 | 代表商品 |

|---|---|---|---|

| 従来の栄養ドリンク | タウリン、生薬エキスなど | 疲労回復、滋養強壮 | リポビタンD、ユンケルなど |

| 現代のエナジードリンク | カフェイン、アルギニンなど | 覚醒作用、集中力向上 | レッドブル、モンスターなど |

| オロナミンC | ビタミンC、ビタミンB群など | 栄養補給、健康維持 | オロナミンCのみ |

この比較を見ると、オロナミンCは独自のカテゴリーを築いていることがわかります。

消費者の認識と実際の位置づけ

法律上は清涼飲料水でも、多くの消費者はオロナミンCを「栄養ドリンク」として認識しています。

これは60年間の歴史の中で培われた印象が大きいんです。

「元気ハツラツ!」というキャッチフレーズも、栄養ドリンクのイメージを強く印象づけていますよね。

実際、ビタミンCやビタミンB群を豊富に含んでいるので、栄養補給という面では栄養ドリンクと同じ役割を果たしています。

現代における位置づけ

現在の飲料市場で見ると、オロナミンCは非常にユニークなポジションにあります。

医薬品ではないので気軽に飲めるけれど、単なる炭酸飲料よりも栄養価が高い。

エナジードリンクのようにカフェインに頼らず、ビタミンで元気をサポートする。

こうした特徴から、幅広い年齢層に愛され続けているんです。

私の周りでも、子供からお年寄りまで、みんなが安心して飲んでいる姿を見かけます。

結論として言えるのは、オロナミンCは法的には清涼飲料水だが、実質的には栄養ドリンクの仲間として広く認識されているということです。

このあいまいさこそが、オロナミンCの魅力の一つなのかもしれませんね。

オロナミンCの基本情報のまとめ

この記事では、オロナミンCについて詳しくお話ししてきました。

60年という長い歴史を持つこの商品には、本当に多くの秘密や工夫が隠されていたんです。

改めてオロナミンCの魅力をまとめてみると

- 1965年から続く60年の歴史を持つロングセラー商品

- 大塚製薬が「オロナイン軟膏」と「ビタミンC」から命名

- ビタミンCをはじめとする豊富な栄養素を含有

- 茶色のガラス瓶で栄養素と炭酸をしっかり保護

- 法的には清涼飲料水だが実質的には栄養ドリンクの位置づけ

- 累計300億本を超える驚異的な販売実績

あなたも今度オロナミンCを飲む時は、こうした背景を思い出してみてください。

きっと今まで以上に、その一口一口を味わえるはずです。

単なる炭酸飲料ではなく、長年にわたって多くの人に愛され続けてきた理由がよくわかりましたよね。

これからも変わらぬ品質で、私たちの元気をサポートし続けてくれることでしょう。

コメント